深圳水木空间建筑设计有限公司——创建于2006年,是一间年轻、多元化工作室。其项目涉及建筑设计、室内设计、规划和景观设计等,由此形成宏观和微观交互作用的设计思维方式。关注外界环境和内部环境的相互作用及影响,注重文化与前瞻性。

下面是吉虹品牌部采访嘉宾的精华部分,分享给大家:

首先因为喜欢艺术,而建筑(室内)设计是我们日常生活里与艺术有着紧密联系的一项工作。

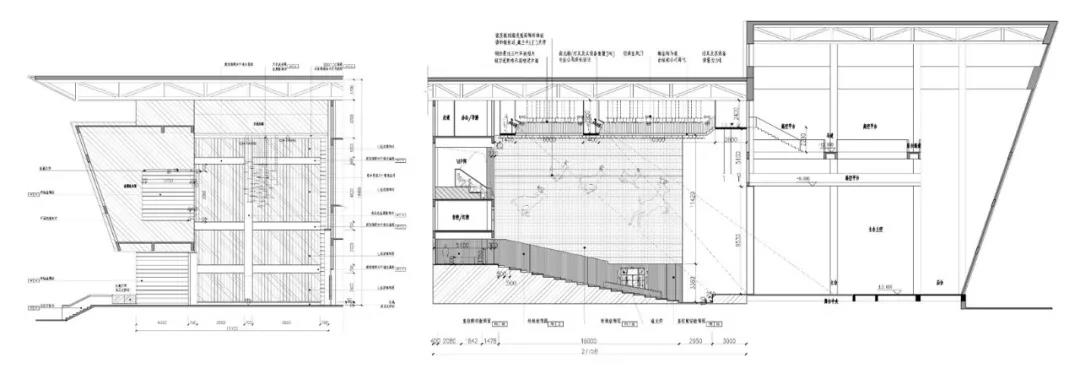

腾讯西南总部设计

公司原来还有一位创始合伙人,因理念不合分开。2006年到2012年是摸索阶段,2012年“世界末日”与拆伙一起来临,账上资金蒸发,公司出现周转困难。经历了至暗时刻,明白只有不断把项目做好、服务做好,才有机会与客户建立稳定的合作关系,这样公司才能生存下来。这是水木空间的经营理念。

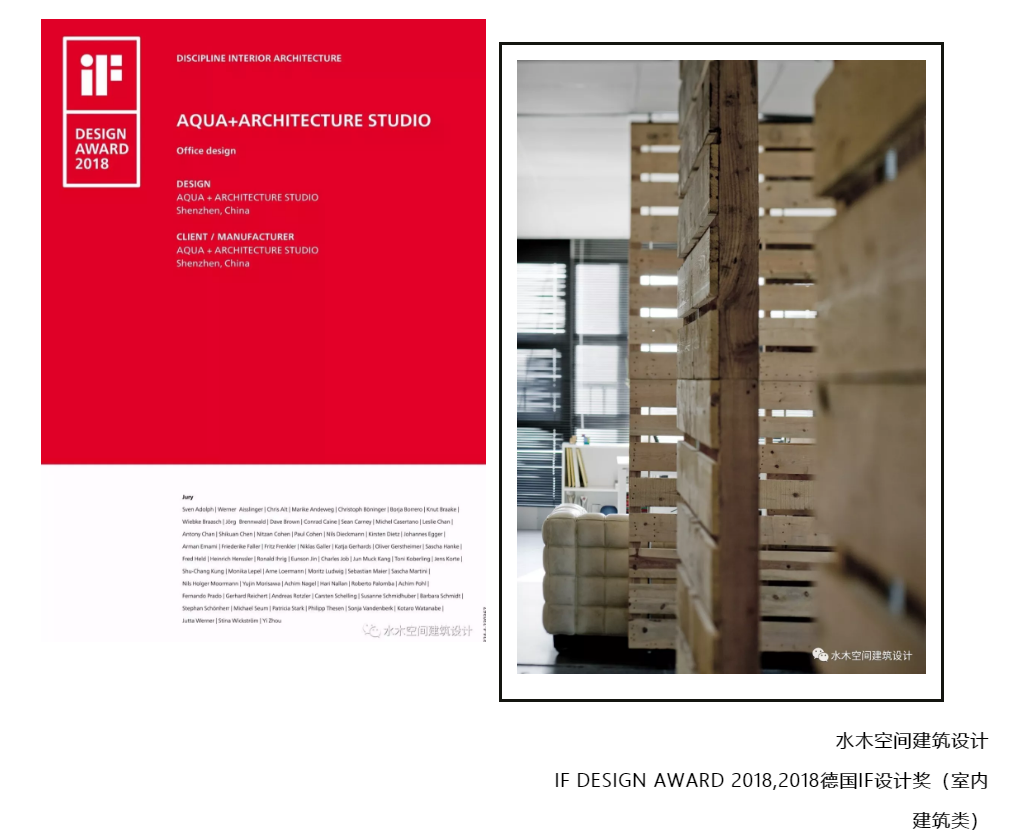

4 水木空间建筑设计获得了2018年德国IF设计奖,您能介绍一下办公室的设计理念吗?

开放工作区设置在较安静的场所中央,与交流区、阅读区之间运用一些木质隔板灵活分隔,创造了一个流动 的空间,可以满足未来多功能办公分区的需要。工作场所位于大厦顶楼,阳光猛烈,木质隔板可以对阳光照度进行适当的调整。

交流和阅读是很重要的,能促进协作和寻找解决的方案。我们在沿窗边有良好采光和景观的位置设置了一条长达10米的吧台,提供给员工交流和阅读使用。该交流场所实际是一条内部的主要过道,连接了开放办公区、会议区、总监室等主要的工作区域。我们相信该交流场所如同海绵,能给工作场所带来活力和弹性。通过移动木质隔板,会议区可以实现开放与封闭;同时,可以按需求进行会议空间或作为临时工作场所功能的转换。

会议区设有不同的光照氛围,以满足不同的功能需要。工作场所使用的木质隔板,是收集附近厂区使用的木托板,并进行适当加工而成。木板上留有工人做的标记、破损痕迹等,我们认为应该保留这些历史的痕迹,这些痕迹记录了木质隔板的过去。

未来搬迁,只要把螺丝拧开,把木卡板搬到新的地方或者还给仓库,可以继续循环使用这个木卡板,这样起码可以减少建筑垃圾对社会的影响。这是我们设计这个办公场所的核心想法,也是可持续发展的理念的核心。

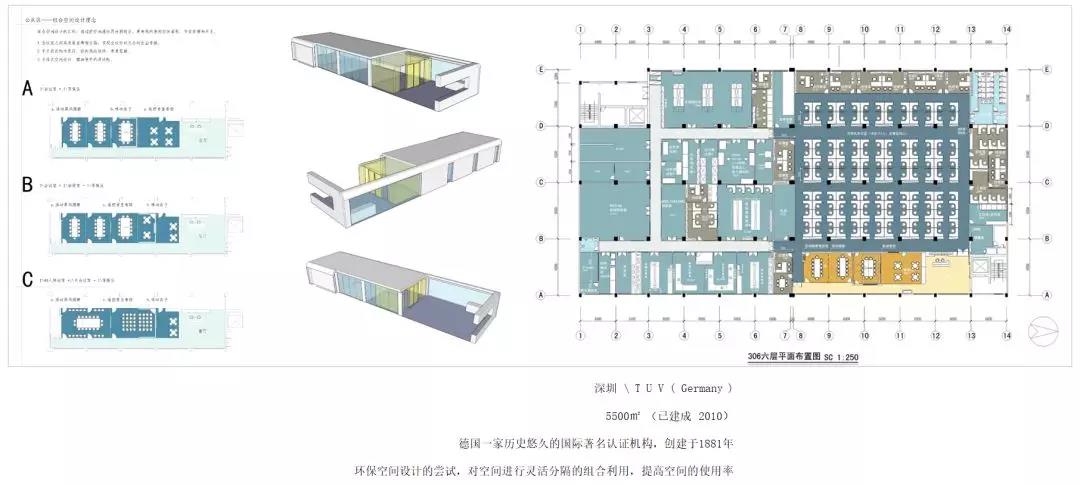

早些年我们给德国的一个检测认证公司tuv,做他们在中国的总部办公室室内设计,整体面积有5000多平方米,我们利用空间的灵活性以及延展空间的设计手法。他们公司人很多,但是留给会议室的空间不足。我们就在会议区做了个像火柴盒一样,可以拉伸出来的结构。

会议室、培训室不够用的时候,就可以把盒子拉出来,延伸里面的空间,缩小外面的等候区。如果没有培训会议,就可以把它收回去,扩大等候区和休闲区。通过空间互相增减变化把空间尽最大化的利用。

在上海国际体操中心的立体车库建筑设计,这个立体车库跟我们市面上看到的立体车库有点不一样,市面上的立体车库就是一个能够满足基本的停车功能的机械。我们在这个立体车库整个建筑的外墙上做了立体的绿化,以金属百叶与不锈钢花槽相结合,在满足通风的前提下,花槽作为垂直绿化,扩大了区域的绿化面积,利用滴灌的技术进行浇灌。绿化在阳光下进行光合作用,释放氧气中和汽车排放的尾气,同时起到减少噪声和降温的作用。在屋面设有太阳能的收集板,这就能满足这个车库一部分的照明的使用。

“行走在建筑的内与外”是我们的工作状态,重视建筑内外的一脉相承和开创精神,给客户提供专业、严谨、创新的设计服务。或许,这就是我们的核心竞争力。

6 采用怎样的团队模式?

在团队管理上,之前我们有30多人,慢慢缩减到10来个人,团队缩小了,但人员架构是稳定和能良好运转的;另外,通过互联网形成良好的设计平台合作网络,多年与其他专项设计团队的磨合,很多项目的设计都可以与外面的专业团队共同完成。这样一方面可以降低公司的人员压力,另一方面,专项设计团队加强了完成质量的保障。我们公司将主要精力放在方案把控、施工图管理、现场跟踪和客户关系管理等方面。

看了密斯的湖滨公寓,全部由钢和玻璃标准件构成,内部大空间可由住户随意进行灵活隔断。这种形式的建筑成为以后美国以至全世界所流行的玻璃盒子式摩天楼的"样板"。所以我们到他的源点那里去考察,感受当年他是怎么去考虑建筑设计手法;这个建筑设计是怎么实现的;又是怎么影响到全世界的发展的。其实这是挺有意思的学习过程。通过旅行也可以了解到别的国家是怎么走过这段历史,我们做设计的时候,起码从理论依据上面会比较清晰。

JFH总部设计

深圳40年的时间几乎就把别人走了100多年的历史迅速的再经历了一遍。所以,我们有必要去看看其他历史:别人是怎么经历的;包括他们经历时是如何思考、是怎么理解问题、怎么去解决问题。我觉得既然是同一个现代建筑的脉络,在经历一些事情的时候,就有必要全方面了解这方面思想的特点。

日本到六七十年代就开始发现这个问题,开始考虑不能一直抄别人的东西,还是要有自己的文化、自己的特点在作品里,作品才有生命力,所以六七十年代就出现了一大批出色的设计师,例如:丹下健三、矶崎新、安藤忠雄、三宅一生、山本耀司等,各个领域的设计师都是在这个时候开始冒出头来。不断去学习,希望能够从中获得一点点的进步。

继续行走在建筑的内与外,无论是商业项目还是文化类项目,尽量做好每个项目,参与到中国现代设计的发展中去。

白鹿剧院建筑设计

他们暑假在这里实习了一个月,实习完就回去上课了。两位同学工作态度和能力都挺好的。他们明年才毕业,欢迎明年毕业之后来我们公司工作。

每个人的性格、能力特点也是不一样的,所以他们应该在学习的过程中不断的了解自己的性格特点,看更适合哪一方面,然后专注往这一方面去发展,这样的话会更容易取得成绩。

有些人是与生俱来就有这样的敏感性,但有些人不是。如果有这种敏感性的设计师,其实是适合做方案设计的。反之,他或许更适合做施工图设计、设计管理这一板块。不过现在的设计教育在学生对自我的认知这一块其实是不足的。所以工作以后,学生会花很长时间去摸索自己适合做什么,能做什么,但是这个过程是没有人教他。如果在学校上有这个教育的板块,说不定有很多学生或者年轻的设计师会少走一些冤枉路。包括我遇到的一些圈内朋友。其实他可能在做自己不是太擅长的工作,但是做到一定年龄,他也不想去更换了,因为已经熟悉了,这样就有点浪费他本身的才能。他做其他板块可能会更适合。

园区地址:福田保税区槟榔道一号吉虹研发大楼

园区地址:福田保税区槟榔道一号吉虹研发大楼