下面是吉虹品牌部采访嘉宾的精华部分,分享给大家:

这个可能是一开始的起点。

(图:越秀山脚的镇海楼和中山纪念堂)

程博、于岛和我分别在国内北上广三个城市毕业后,在苏黎世联邦理工学院 ETH 求学期间相识,在同一个学校学习,也在同一家公司上过班。我们能在一起工作,很大的原因是我们对好设计、对好品质的追求是统一的。

(图:ETH Zürich 瑞士苏黎世联邦理工大学,2019年QS全球大学排名第6,非英语大学全球排名第一,是爱因斯坦的母校)

我是2009年去的欧洲,期间在德国一年,然后到瑞士生活了7、8年。瑞士是欧洲中心的小国,整个经济结构还蛮特别的,以中小型企业为主,或者按国内的规模,可以说以小微型企业为主。很多同行公司是十几人,而且很多两三人的公司,甚至有不少公司是一个人的。现在全球的建筑行业,大国和发展速度比较快的国家可能会以大型的建筑公司为主,世界很多样,不同国家的情况也不一样。国内有越来越多的机会,人们对好生活的追求还没有完全释放出来。面对质量、品质需求,小团队有它的优势。我们在规模上的成长期是在国内。虽然说我们目前是中小型的团队,但跟瑞士的小团队不是一个数量级。瑞士的小团队通常是三到五个人;对国内来说,二、三十人已经算是一个小团队了,设计院可能有几百甚至上千人才能成为大型。2012年我们还在欧洲的时候,就怀着共同的梦想开始一起工作,两年半前开始决定回到我们喜欢的地方,一起做一些事情。两年半来,我们并不单纯地最求规模,而是在持续打造单兵能力极强的海军陆战队,同事们和我们凝聚在一起,我们追求的是更好的质量。

恰巧梦工场项目正是一个改造的项目。当时我们还没回国,业主方让我们先了解项目的情况,刚好我过年回广州的时候就跑过来深圳了。现场看完,觉得这个剧场真的太棒了。

(图:梦工场原状)

(图:雨天和晚上的梦工场前广场)

这给了我们挺大触动:剧场除了满足剧场功能之外,还可以给居民提供很好的生活空间。我们想通过设计手段,保留这种生活品质,同时改善原有建筑功能。

(图:改造设计模型)

此外,我们保留了地面广场的公共活动,老人和小孩玩耍、避雨的阴凉空间都得以保留。而在上方剧场入口外面那,通过动线的调整,新设计了一圈环廊,观众走进剧场之前会离旁边的树很近,环境很漂亮。因为楼顶是个半透的金属网,晚上有活动的时候,剧场的墙面也会微微发光。这是一个完整的体验。这个项目前后做了两年半,现在结构主体的改造已经开始施工了,我们还在陆续深化和打磨一些细节的局部,希望能把质量坚持到底。

(图:改造设计渲染图)

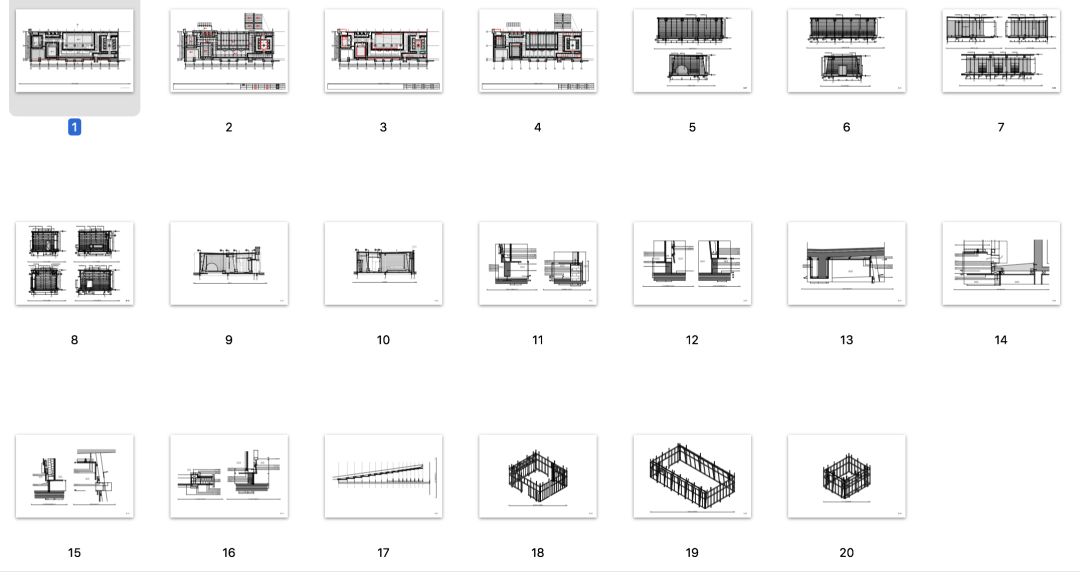

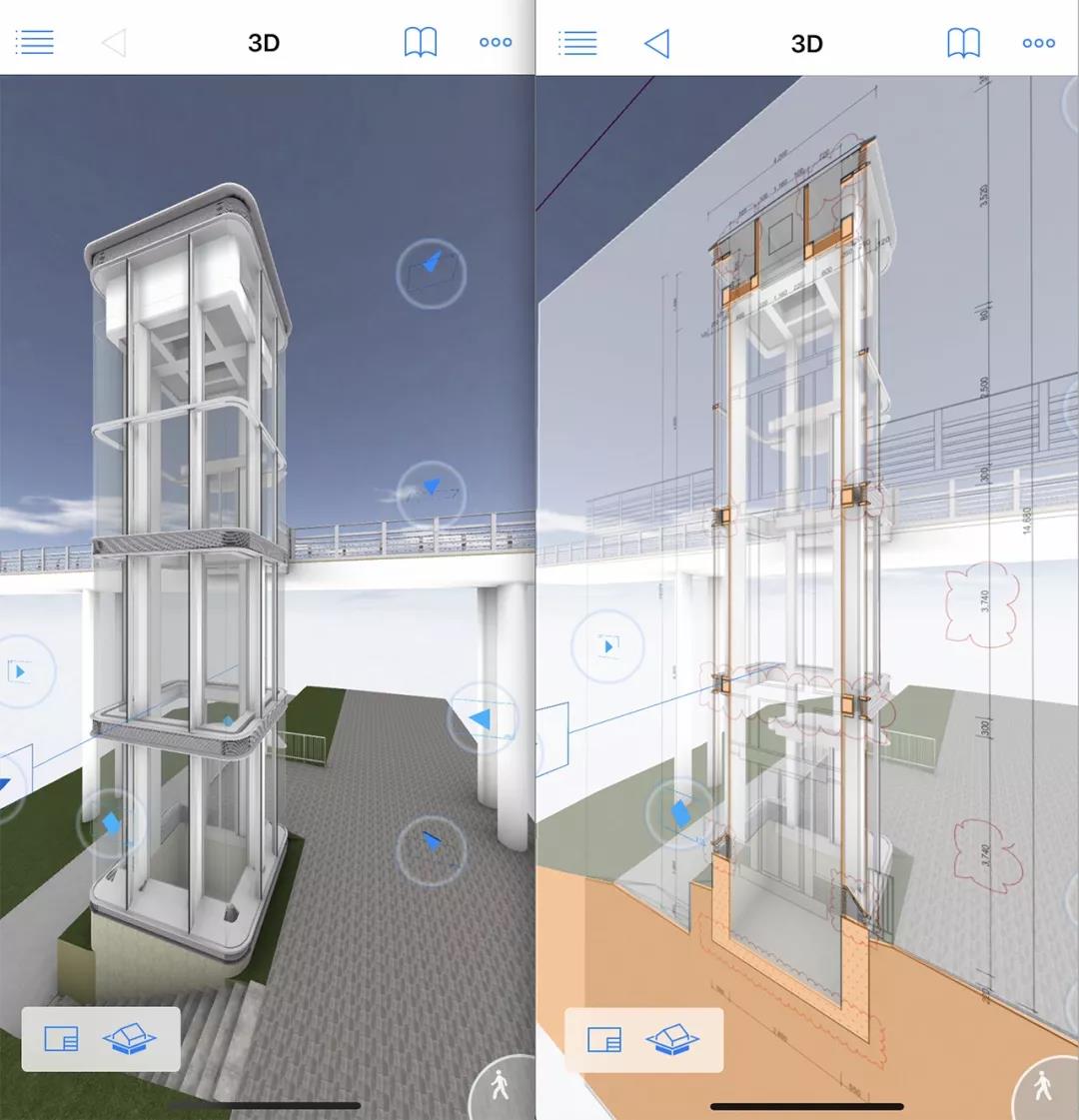

我们之前在欧洲呆了8年,已经适应欧洲的生活、工作节奏,也适应了在稳步中追求质量的习惯。我们需要重新适应的是深圳的快节奏,坚持在快速的变化中仍然做出有质量的东西。第一是从工作方法上解决,这也是我们能吸引很多好同事的最主要的原因。在技术上,我们的工作方法和同行有不少差异,比如系统化的整理、设计导向的BIM技术、实时光线追踪渲染等等。现在国内也开始大量的采用BIM,只不过目前的状态是比较分裂的。比如,设计团队还是用着传统的设计流程,最后再请一个BIM团队把它变成BIM模型。而我们一开始的设计就是在BIM里工作的,所有的设计参与者都是BIM团队。快速对我们来说不是个大问题,速度是可控的。而‘好’是我们绝对不会放手的原则,不管多快多慢,都会和业主共同追求质量。

(图:湿地禅修馆BIM模型图纸及建成相片)湿地禅修馆

建筑工房比我们公司成立还要早,建筑工房从2016年就开始了。前两年是在广州、上海,第三、四年就在深圳。前三年是一个积累期,从第四年开始我们会有更多的研究课题。前三年的工作营都有三十个学员参加,人员配比大概有一半的高校学生,四分之一是自由职业者,还有一部分是建筑师。前年有四位建筑师,其中有三位跟我们是一样的,分别来自杭州、重庆、上海,是事务所的主持人,他们专门停工一个月,说我们一起来做这个研究。

(图:建筑工房2017年于上海FYZ建筑中心的展览)

(图:建筑工房2018年于福田规土委建筑师沙龙空间展览)

(图:建筑工房前三年模型成果照片)

现在深圳的很多大型项目会比较倾向于找国外建筑师。实际上我们行业内有越来越对年轻的高水平团队,但是目前业主对这样的年轻团队还存在一些认知和认可度的问题,作为一个新的团队,我们正在踏实做好每一个项目,逐渐建立自己的声望。

瑞士是德语区占60%,法语区30%,还有10%意大利区,文化很多元,跟广东蛮像的,而深圳就是最多元化的城市。我们觉得深圳是能够靠我们的实力和项目品质获得信任的地方。这对年轻人来说是很好的机会。同时也是梦工场这个项目把我们带到深圳来的。我们认为改造一个房子,需要建筑师很深刻地了解场地,去体察居民的生活和使用者的诉求。所以我们就留下来了,还和场馆的工作人员在一起办公了一年多的时间。当时我们刚刚回来,那段经历非常难忘。一方面我们去建筑现场很方便,有很多问题可以在现场解决。另一方面,他们的诉求也可以很快的传递给我,和居民也生活在同一个时空,很多深层次的交流是潜移默化发生的。在做这个项目的过程中,业主、包括身边的同行看到我们的一些工作,陆续地我们也收到一些其他项目的邀约,逐渐就在深圳建立了稳定的团队。

6 按以往的经验看,能不能谈一谈对建筑行业的看法?

建筑行业仍然是一个比较传统的行业。即使现在有人工智能的技术,但是我个人的判断是技术可以提供一些加成,给设计加速和添色。建筑设计的核心仍然是人的创造力和持续投入的工作量,人作为创作主体需要不断投入思想和身体的能量,这是不会改变的。现在和未来,虽然建筑不会是进步最快的行业,但它同时也是最稳定的行业之一,建筑有很持久、很强的力量,它既是时代技术的变现,同时也是时代文明的结晶。人类几千年,有一些行业起来了,也消失了;但是建筑行业一开始就存在,到今天为止还在,仍然在影响其他的行业。而且它会不断地被新的技术加强,过去一个世纪的材料和结构学的发展,到今天BIM也都是很好的例子。

(图:福田公共设施BIM设计施工一体化模型)

一般来说,建筑师常规工作中也会有渲染图、效果图,但通常效果图会由效果图公司来做,它只作为展示,而并不参与设计的推进。而我们所有效果图都是建筑师自己来完成的,我们在做设计的时候,脑中和眼里就有效果图,并且由建筑师自己来把控。现在这个课题的工作流程把它往前再推一步,做到了实时的效果图,建筑师不用等待很长的时间就能获得快速反馈。

(图:建筑工房2019年图像课题即时渲染图成果)

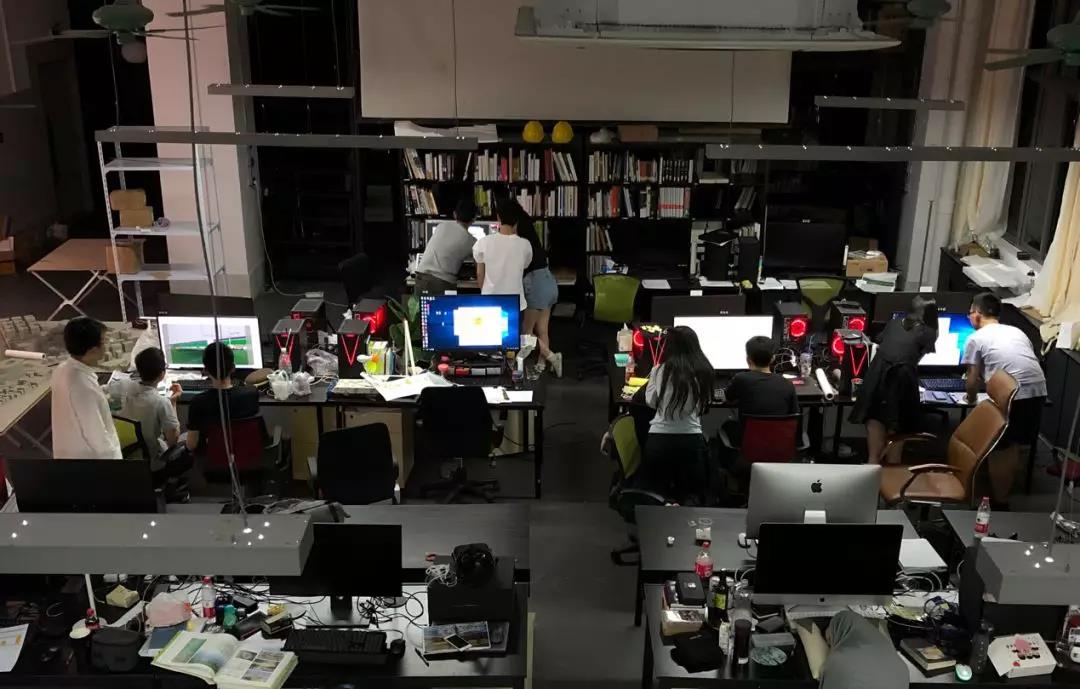

我们刚采购了一批最新的设备,也有专门的技术团队来研究这个工作方法。刚刚结束的工作营有十几个学员,既有学生也有在职的建筑师,大家在这套工作方法之下,只用了一周多的时间就做出了不错的成果。我们也希望,这样高效且有质量的工作方法能够和更多的同行交流,同时也让更多业主和城市、建筑的使用者参与进来。

建筑这项事业不是今年做,明年就能出成果的。我们的工作需要足够的时间,来酝酿出质量。目前我们项目大部分处在设计或者收尾阶段。等到我们更多作品落地之后,相信未来会更好。

我们的工作室在B座7楼,整个工作室的设计是自己完成的,邀请园区的邻居和朋友们有空过来做客一起玩。

www.hilarchitects.com

www.atoolroom.com

图片、设计作品来源:「丘」建筑设计

园区地址:福田保税区槟榔道一号吉虹研发大楼

园区地址:福田保税区槟榔道一号吉虹研发大楼